「バイオリン和ロックインストゥルメンタルバンド」をコンセプトに掲げ、バイオリニストの高嶋英輔さんを中心に結成された「LiberaMe」。クラシック、ロック、メタル、ジャズ、ボサノヴァなどの多様なジャンルを貪欲に取り入れるその音楽性は、国内外からの多くの注目を集めています。

今回ヤマハミュージックメンバーズでは、2025年5月2日にクラシック音楽祭「ラ・フォル・ジュルネ」の前夜祭として横浜シンフォステージ グランモールプラザにてライブをおこなったLiberaMeの4人にインタビューを実施。前編となる本記事では、バイオリンを中心とするインストゥルメンタルバンドの結成にいたるまでの経緯をはじめ、LiberaMe独自の楽曲制作のアプローチについてお聞きしました。

“歌うバイオリン”が主役のインストゥルメンタルバンドのはじまり

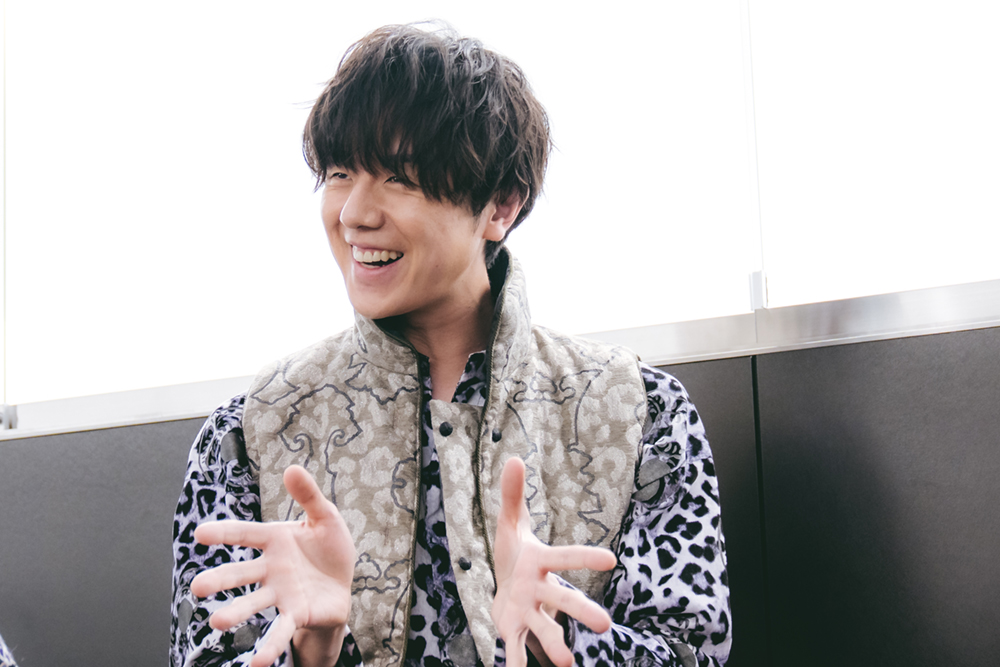

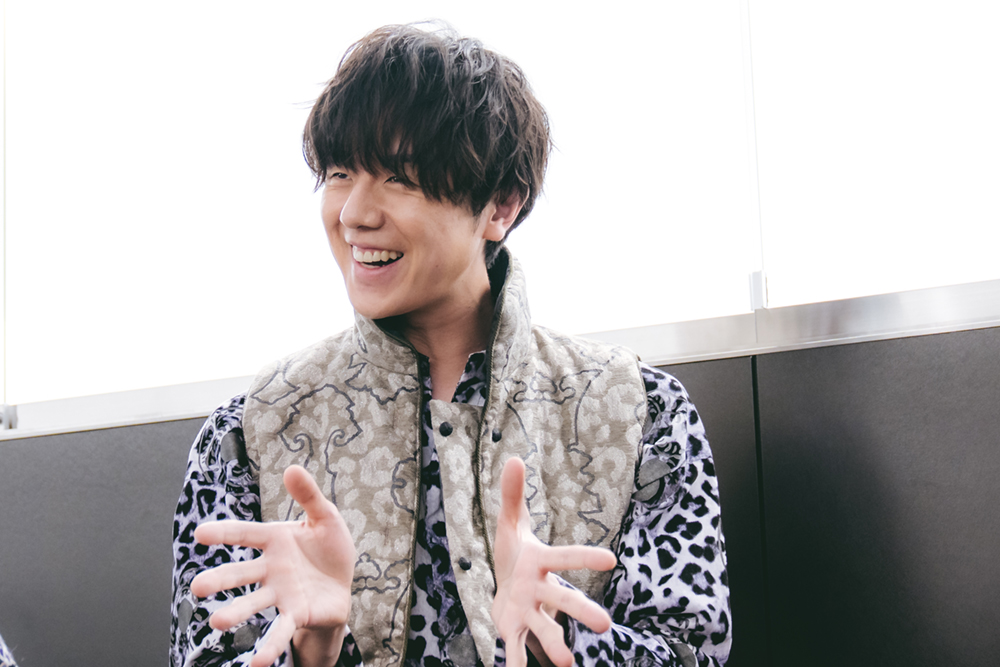

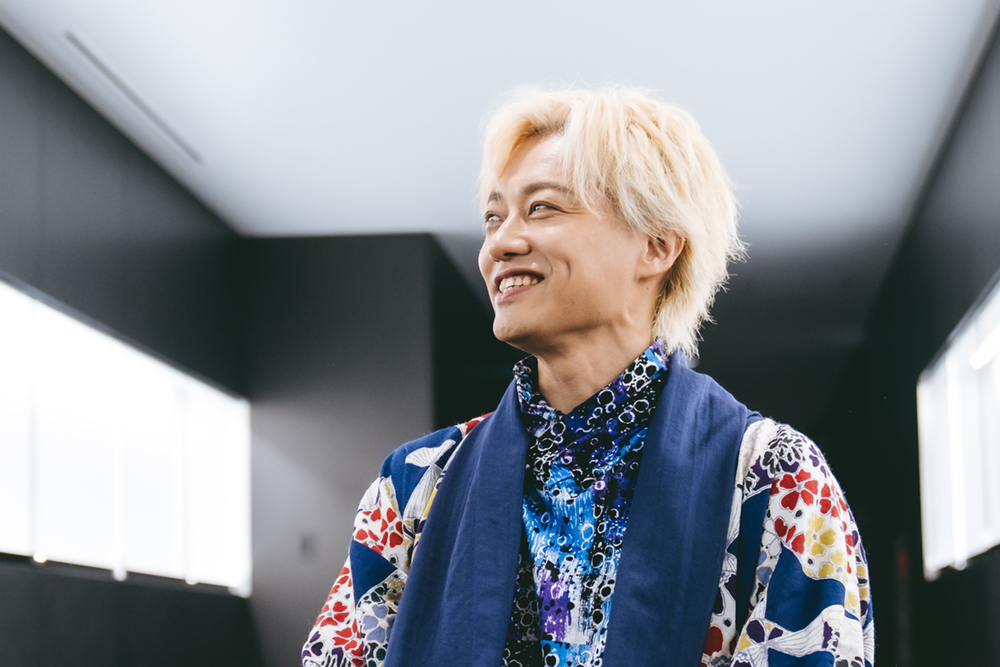

(左から) 村井学(ベース)、高嶋英輔(バイオリン)、石井裕(ギター)、工藤竜之介(ドラム)

ーLiberaMeはバイオリン和ロックインストゥルメンタルバンドとして活動されていますが、バンドを結成された経緯をお聞かせください。

高嶋

メンバーそれぞれ僕のソロ活動の際に一緒に演奏しているうちに、自然とこの4人で固定するようになったんです。それならもうバンドにしてしまおうと、2024年の2月に実施した「初陣」というライブを皮切りに、本格的にLiberaMeとしての活動をはじめました。バイオリン和ロックインストゥルメンタルバンドというコンセプトを決めたのは、僕がもともと寺社仏閣好きで、和のフレーズも好きなので、ロックやメタルの中に日本のイメージを取り入れた曲をつくっていきたいと考えたのが理由です。僕は歌詞を書かないのですが、逆にインストゥルメンタルの楽曲の方が自由な表現ができるのではないかなと思っています。

ーメンバーのみなさんはこのコンセプトについてどのように感じていますか?

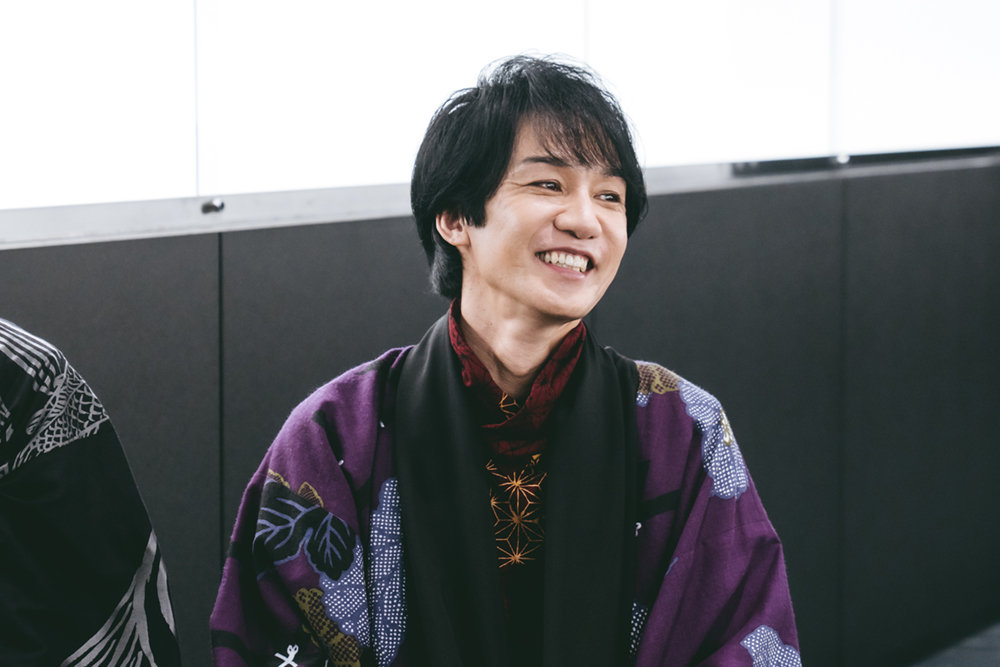

村井

僕も寺社仏閣は好きだったんですが、こうして現在バイオリン和ロックインストゥルメンタルバンドとして楽しく活動できているのは、高嶋英輔との出会いがあってこそだと思います。LiberaMeの楽曲には歌詞がない分、メロディや転調にどのような意味があるのか、英輔さんが書く一曲一曲に対して聞くようにしていて、そうするうちに高嶋英輔の世界にどっぷり浸かってしまいました。

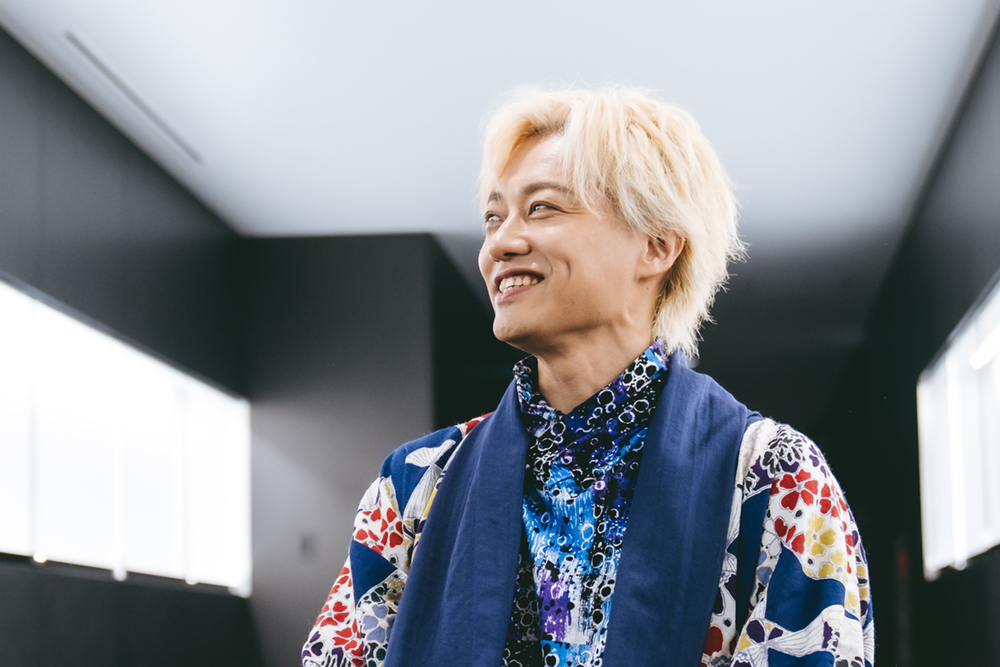

石井

さきほど高嶋さんが言ったように、歌詞のないインストゥルメンタルバンドなので、海外に向けて発信しやすいと思います。バンドとして和を打ち出すことによって、より広がりやすいんじゃないかなと。

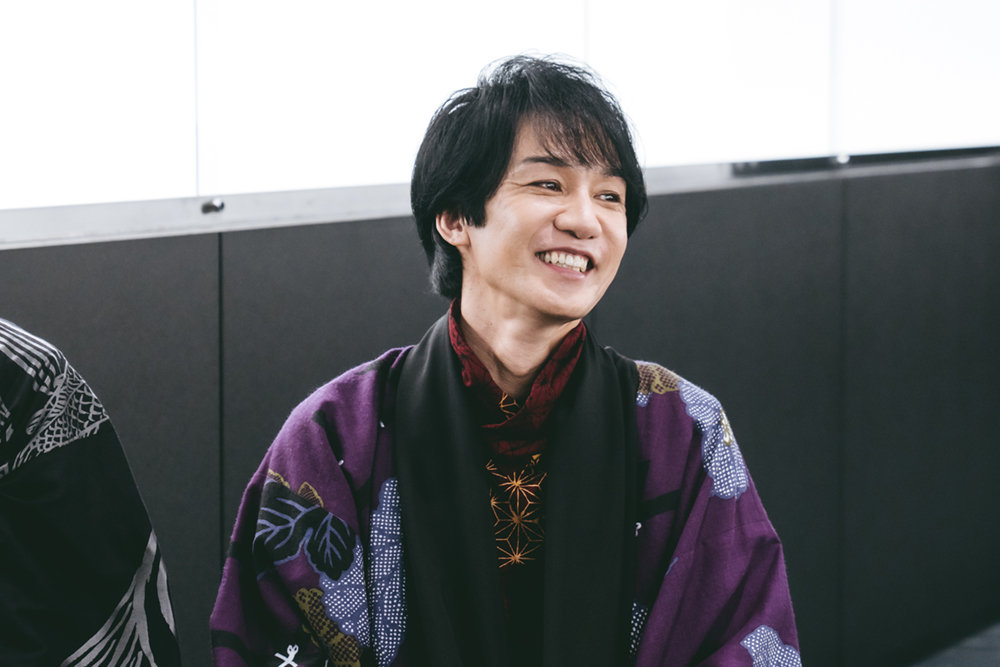

工藤

僕は和がもともと好きだったというわけではなかったんですけど、こうやってバンドをやらせていただく中で徐々に……あれ、いや好きだったな、そういえば和、好きでした(笑)。

工藤

音楽として和をやってきたわけではないんですが、「東方Project」というゲームが好きで、その中で和のモチーフが取り入れられていたんですよね。僕はそういったサブカルが好きで、ゲームのサウンドトラックなどの中には和の要素が入ったインストも多いんです。英輔さんが書く曲にも、ゲームのバトルシーンのサントラのような雰囲気があるものもあって、演奏していてめちゃくちゃ楽しいんですよね。そうやってどんどん和の雰囲気が好きになっていきました。

ーみなさんさまざまなジャンルの音楽の演奏経験がある中で、バイオリンが主旋律を演奏するバンドとしてのおもしろさを感じることはありますか?

石井

高嶋さんが弾くバイオリンはかなり“歌うバイオリン”なので、これまで演奏してきた歌ものの楽曲と比べても、いい意味で大きな違いはない気がします。

工藤

僕も音楽の中ではメロディが特に好きで、歌詞よりもそちらに意識が向くため、LiberaMeでも旋律に集中してアプローチしている感覚があります。英輔さんが弾く、情熱的でアクロバティックなバイオリンのフレーズに呼応したドラムを考えるのがすごく楽しいです。

村井

もともと僕はシンガーソングライターとしても活動しているので、楽曲と旋律の意味合いを理解した上でベースを弾くようにしています。たとえば、『鳴神』というアルバムの中に「十六夜と龍」という曲があるんですが、どういう意味なんですか?と英輔さんに聞いたら、「十六夜と龍が恋をしたんだよ」と言われて。最初はなにを言っているんだろうと思ったんですが(笑)、1番ではオクターブ上のメロディが十六夜の声を表現し、2番ではオクターブ下のメロディで龍の低い声を表現していることがわかり、あらためてすごいなあと。

ー高嶋さんは、これまでのソロ活動とバンドとの違いを感じることはありますか?

高嶋

そうですね。今日も直前にフレーズを修正してメンバーに伝えていたんですが、「今回はAメロをこうしよう」など、変更を伝えやすいのはバンドのいいところだと思います。最終的にはアルバムに収録される楽曲として仕上がりますが、状況によってどんどん変化しますし、ライブを通じたお客さんの反応を見て変えることもあります。LiberaMeのメンバーはこちらが伝えたことをちゃんと表現してくれるので、アレンジも作曲もしやすいですね。

最近は、こういう曲をつくったらみんなはこんなアプローチしてくるんだろうなというのが想像しやすく、「バンドってこういうことなんだ」と感じます。このメンバーじゃないと書けない作曲の仕方に移行していると思いますね。

音楽の歴史を辿っていくアレンジ手法

ー1曲の中に多彩な音楽性が取り入れられているのがLiberaMeの特徴だと思いますが、どのようにアレンジを考えていくのでしょうか?

高嶋

それぞれ楽曲ごとにテーマを設けるようにしています。今日演奏した楽曲で言うと、ラベルの「ボレロ」はメロディが2種類しかないため、EDM風にやってみるのはどうだろうと考えてアレンジしたものでした。ラベルはフランスの作曲者なので、オランダ発祥のEDMのアプローチは、同じヨーロッパの音楽としてマッチするんじゃないかと。ほかにも、ガーシュウィンの「ラプソディ・イン・ブルー」の場合、彼はシンフォニックジャズを切り開いた人物なので、アフリカ系アメリカ人の音楽であるファンクを取り入れることで、アメリカで完結するアレンジにしようなど、筋道を守った上で考えています。

ーなるほど、ルーツとしての必然性を考えていくんですね。

高嶋

クラシックの楽曲のアレンジに関しては、脈絡なくアレンジするより、そういった考え方のものが多いですね。アレンジをつくりながら歴史を辿っていき、整合性を図りながらアレンジするのが楽しいです。

工藤

さまざまな音楽の要素をただ組み合わせているわけではなく、そういった整合性があるからこそ、僕らの演奏にも気持ちが入りやすいというのはありますね。音楽に限らずですが、ストーリー性ってすごく大事だと思うんです。僕らがそのストーリーに沿ってそれぞれの音を紡いでいくことは素敵なことなんじゃないかなと思います。

村井

英輔さんと石井さんのふたりが書く曲の意図をできるだけ早く汲み取り、こちらがアイデアを提示することによって、さらに一歩も二歩もアレンジを先に進めることができると思うので、そういったことを積み重ねながらつくっていくイメージですね。

石井

高嶋さんがデモをつくってくれる度に、「今回はこうきたか」とニンマリしながら聞くのが楽しいです。高嶋さんはとにかくいろんなジャンルの音楽を聞いていて知識がありますし、僕自身もなんでも聞いて取り入れようとしています。

ーオリジナルの楽曲はどのように作曲されていますか?

高嶋

和ロックインストゥルメンタルバンドというコンセプトに沿う表現として、速弾きのような技術を魅せる部分と、力強いサウンドにプラスして、和を感じさせるような雅さに焦点を当てています。さらにその中で和音階を使うなど、なにかしら和のニュアンスを入れた上で、さまざまな種類の音楽を取り入れながら展開させています。

また、石井さんも曲を書くので、ふたりで連携しながら作曲しているんですが、ライブが終わった時に観客の方々に楽しんでもらえるような組み合わせも考えていますね。ゆったり弾く曲をつくった後には、手拍子で盛り上がる楽曲や、“タオル回し”系の曲を作ろうとか、バランスをみて総合的に考えることが多いです。LiberaMeの楽曲として次にどんな曲が必要なのかを判断してつくっています。

ーメロディーとアレンジは同時に考えているんですか?

高嶋

メロディーが先に浮かび、アレンジをつくっていくなかでどんどん変わっていくものもあれば、最初からがっしり決まっているものもあります。先にアレンジを考えていたとしても、実際に4人で演奏してみたら案外違う方がいいなと思うこともよくあります。

工藤

まずは英輔さんがしっかりとしたアレンジをつくってくれるので、スタジオでセッションしながら肉付けしていくような感じですね。その中でアレンジがかなり変わることもあります。たまに英輔さんに「やっぱりここはこうしよう」と言われて、その劇的な替わり様に困惑する時もあるんですが(笑)、僕らも慣れてだんだん驚かなくなってきたので、みんなで一緒に考えています。

石井

高嶋さんはあたまが柔らかいので、「とりあえずやってみよう」ということが多いです。これまでは高嶋さんのソロ活動のサポートミュージシャンとして一緒に演奏していましたが、バンドとして活動することになってからは、逆にメンバーとしてそれぞれのパートで前に出ていかないといけない分、楽しさと難しさがありますね。この1年間でたくさんのライブやレコーディングを経験したことで、かなりバンドらしさが出てきたのかなという気がしています。

後編に続く

写真:川島彩水 取材・文:堀合俊博(a small good publishing)